Schätz-Sprachspiel Stufe 1

Figure 4.5:

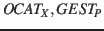

Minimale cognitive Struktur eines LSS

![\includegraphics[scale=.85]{Zeichenlernen-Interne-Prozesse.eps}](img399.png) |

Unter Voraussetzung der bisherigen Überlegungen soll hier ein erster Entwurf vorgestellt werden, wie ein

Schätz-Sprachspiel ('guessing game') aussehen könnte, durch das eine Population von lernenden Zeichenbenutzern

(lernende semiotische Systeme, LSS) eine beliebige Menge von Namen für eine beliebige Menge von Außenwelt-Objekten

lernen kann. Für die Formulierung des Sprachspiels wird eine spezifische kognitive Struktur vorausgesetzt, wie sie im

Bild 4.5 dargestellt wird. Diese kognitive Struktur ist ganz allgemein für abstrakte Lerner

konzipiert. In einem zweiten Schritt könnte es interessant sein, diese Struktur auf realen Laborrobotern zu

implementieren.

Folgende Annahmen werden gemacht:

- Der Lerner hat mindestens zwei Ziele: seinen Energiehaushalt zu managen und Zeichen zu lernen. Für das Ziel

Energiehaushalt managen greifen wir auf die Arbeiten zurück, wie sie im Kontext von Tolman's

Rattenexperimenten 1948 durchgeführt wurden (siehe

http://www.uffmm.org/EoIESS-TH/gclt/node54.html).

- Für das Ziel Zeichenlernen nehmen wir die minimale kognitive Struktur an, die im vorausgehenden Bild

skizziert ist.

- Es wird angenommen, dass der Systeminput

besteht aus 'Klängen' ('sounds') und 'Visuellen Mustern'

('visuals') im sensorischen Speicher

besteht aus 'Klängen' ('sounds') und 'Visuellen Mustern'

('visuals') im sensorischen Speicher  und internen(propriozeptiven) Wahrnehmungen ('internals'),

die Emotionen

und internen(propriozeptiven) Wahrnehmungen ('internals'),

die Emotionen  im weitesten Sinne repräsentieren

im weitesten Sinne repräsentieren![[*]](/usr/share/latex2html/icons/footnote.png) .

.

- Die zyklisch verfügbaren Werte im sensorischen Speicher (inklusive den 'Emotionen') werden im Rahmen eines

Wahrnehmungsprozesses

'extrahiert', in 'unterscheidbare Elemente' zerlegt, nach bestimmten Mustern

(z.B. 'räumlich') 'angeordnet', und - gegebenenfalls - aufgrund vorliegender Aufmerksamkeitstrigger

besonders 'ausgezeichnet'.

'extrahiert', in 'unterscheidbare Elemente' zerlegt, nach bestimmten Mustern

(z.B. 'räumlich') 'angeordnet', und - gegebenenfalls - aufgrund vorliegender Aufmerksamkeitstrigger

besonders 'ausgezeichnet'.

- Die so aufbereiteten Elemente stehen dann modalspezifisch im Kurzzeitgedächtnis

zur Verfügung,

d.h. Laute sind von visuellen Mustern unterschieden, dazu evtl. emotionale Elemente. Aufgrund der Anordnung und

möglichen Aufmerksamkeitselementen stehen die Elemente des Kurzzeitgedächtnis potentiell in diversen Beziehungen.

zur Verfügung,

d.h. Laute sind von visuellen Mustern unterschieden, dazu evtl. emotionale Elemente. Aufgrund der Anordnung und

möglichen Aufmerksamkeitselementen stehen die Elemente des Kurzzeitgedächtnis potentiell in diversen Beziehungen.

- Unterschieden vom Kurzzeitgedächtnis

gibt es das Langzeitgedächtnis

gibt es das Langzeitgedächtnis  , das in sich noch

deutlich weiter spezifiziert werden kann.

, das in sich noch

deutlich weiter spezifiziert werden kann.

- Hier wird nur angenommen, dass zu jedem Element des Kurzzeitgedächtnisses eine entsprechende Kategorie

generiert werden kann, die als 'Repräsentant' vieler konkreter Elemente dienen kann. Mindestens werden

unterschiedliche Kategorien für Klangobjekte

generiert werden kann, die als 'Repräsentant' vieler konkreter Elemente dienen kann. Mindestens werden

unterschiedliche Kategorien für Klangobjekte  , für visuelle Objekte

, für visuelle Objekte  und für emotionale

Objekte

und für emotionale

Objekte  angenommen.

angenommen.

- Zwischen diesen Kategorien können dann vielerlei Kategorien-Beziehungen gebildet werden. Z.B.

räumliche Beziehungen, Veränderungs-Beziehungen, oder auch Zeichen-Beziehungen.

- Der Übergang von Elementen des Kurzzeitgedächtnisses zu Kategorien wird durch die Funktion

geleistet.

geleistet.

- Die Bekanntgabe der Zugehörigkeit eines Elementes im Kurzzeitgedächtnis zu einer Kategorie wird durch die

Funktion

geleistet.

geleistet.

- Liegt ein Objektelement vor, dann liefert die Funktion

den dazugehörigen sprachlichen Ausdruck,

sofern er schon gelernt worden ist.

den dazugehörigen sprachlichen Ausdruck,

sofern er schon gelernt worden ist.

- Umgekehrt, liegt ein sprachlicher Ausdruck vor, dann liefert die Funktion

das dazugehörige Objekt,

sofern er schon gelernt worden ist.

das dazugehörige Objekt,

sofern er schon gelernt worden ist.

Mit diesen Voraussetzungen ergibt sich folgender erster Ansatz für ein - gegenüber Vogt [442] -

modifiziertes Schätzspiel in Stufe 1:

- Ein Lerner hört ein Lautereignis

ohne selbst auf ein Objekt zu zeigen. Dazu bildet er eine

Laut-Kategorie

ohne selbst auf ein Objekt zu zeigen. Dazu bildet er eine

Laut-Kategorie  .

.

- Ein Lerner nimmt ein Objekt

wahr und bildet dazu eine Objekt-Kategorie

wahr und bildet dazu eine Objekt-Kategorie  .

.

- Ein Lerner zeigt auf ein Objekt

, zu dem es schon eine Objekt-Kategorie

, zu dem es schon eine Objekt-Kategorie  gibt, und hört ein

Lautereignis

gibt, und hört ein

Lautereignis  . Falls es noch keine passende Laut-Kategorie

. Falls es noch keine passende Laut-Kategorie  gibt, bildet er eine Laut-Kategorie

gibt, bildet er eine Laut-Kategorie

neu. Sowohl im Fall, dass es schon eine Laut-Kategorie gab bzw. im Fall, dass eine neu gebildet wurde, fügt

der Lerner ein Kontextmerkmal

neu. Sowohl im Fall, dass es schon eine Laut-Kategorie gab bzw. im Fall, dass eine neu gebildet wurde, fügt

der Lerner ein Kontextmerkmal

zur Laut-Kategorie hinzu.

zur Laut-Kategorie hinzu.

- Ein Lerner hat eine Objekt-Kategorie

und eine Laut-Kategorie

und eine Laut-Kategorie  und besitzt dazu einen

Kontextmerkmal

und besitzt dazu einen

Kontextmerkmal

, d.h. zum Objekt der Kategorie gab es eine Zeigeaktion, die ein Lautereignis der

Kategorie

, d.h. zum Objekt der Kategorie gab es eine Zeigeaktion, die ein Lautereignis der

Kategorie  nach sich zog. Deswegen bildet er eine Zeichenbeziehung zwischen

nach sich zog. Deswegen bildet er eine Zeichenbeziehung zwischen  und

und

.

.

- Ein Lerner sieht ein Objekt und äußert dazu mit

einen gelernten Ausdruck.

einen gelernten Ausdruck.

- Ein Lerner hört einen Ausdruck und zeigt dazu mit

auf ein passendes Objekt in seiner Umgebung, falls

vorhanden.

auf ein passendes Objekt in seiner Umgebung, falls

vorhanden.

Hinweis: Diese Annahmen implizieren, dass ein Lerner über folgende Aktionsmöglichkeiten verfügt:

- Bewegungen {0,1, ..., 8}

- Essen

- Zeigen (mit Richtung)

- Laute äußern

Zugleich muss man festlegen, wie sich diese verschiedenen Aktionen einem anderen Lerner (als Beobachter) darstellen.

Gerd Doeben-Henisch

2014-01-14